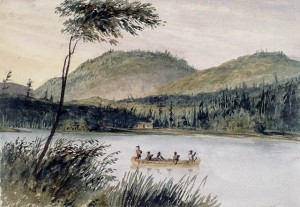

| Champlain est le premier Européen à rapporter une description de la rivière des Outaouais. À l’époque, ce cours d’eau est une voie de communication importante pour les Autochtones. La rivière sera aussi un lieu important pour le commerce de la fourrure jusque durant la première moitié du XIXe siècle. Des postes de traite ont jalonné la rivière : au lac des Deux Montagnes, à Carillon, au Long-Sault, à l’embouchure des rivières de la Petite Nation, du Lièvre et Coulonge, aux chutes des Chats, au lac aux Allumettes, à la rivière Dumoine, aux rapides des Joachims et enfin, le poste de traite Témiscamingue.

La colonisation dans la région ne s’amorce qu’au début du XIXe siècle et les industries, principalement celle du bois, s’implantent le long de la rivière afin d’en exploiter le potentiel énergétique. Ces industries forment souvent le noyau de départ du développement de communautés qui naissent le long de ce cours d’eau, sur le territoire de chasse qui étaient autrefois occupées par les Autochtones. Sources :

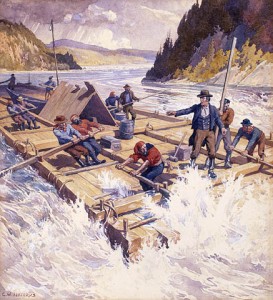

Le bas-relief Regout intitulé « Dompteurs d’écueils » illustre deux hommes robustes descendant au siècle dernier cette rivière des Outaouais parsemée d’écueils et de rapides, pour ramener à Montréal un prospecteur riche de ses deux précieux tonnelets d’échantillons. Cette odyssée est rendue possible grâce à l’expérience et aux efforts gigantesques que doivent déployer ses compagnons de voyage pour maîtriser le radeau dans les nombreuses passes diaboliques de cette rivière indomptée.

|